Première partie :

INTERROGATIONS ET LITTÉRATURE SUR LES COÛTS DE L’IA

Le caractère de plus en plus social des forces productives dans le capitalisme industriel, fortement souligné par Marx, ne concerne pas seulement les produits, il concerne aussi les conditions de mise en œuvre de ces forces, les infrastructures et les investissements nécessaires, les niveaux de formation requis, les conséquences sur l’emploi, sur la vie en société, etc. Ces divers aspects se reflètent bien aujourd’hui dans la littérature consultable.

Quand on parle des coûts de l’IA, on parle de plusieurs aspects. Concernant cette branche de la Révolution numérique, nous avons identifié dix sortes de coûts, monétaires et non monétaires. Ils sont présentés ci-après sans ordre particulier.

A Les Coûts de l’Intelligence Artificielle, génératrice de chômage

Comme l’a souligné Matthieu Trubert, responsable du syndicat CGT de Microsoft France, « l’Intelligence Artificielle est à la fois une technologie, une pratique sociale et une infrastructure industrielle » [2]. Elle inscrit son développement dans les contradictions du capitalisme et présente une double facette : d’un côté, la facette de sa production (infrastructures, coût énergétique, travail des développeurs) et de l’autre celle de son impact sur les secteurs qu’elle transforme en y automatisant et robotisant certaines tâches, en améliorant considérablement le volume et la qualité des productions.

La première interrogation des travailleurs relativement à l’Intelligence artificielle, porte sur la quantité d’emplois qu’elle est susceptible de supprimer. Il semble que son application s’imposera comme une condition générale de production aussi bien dans le secteur de l’industrie automobile (conduite autonome, système de sécurité, robotisation des chaînes de montage) de la distribution et du logistique (optimisation des stocks, gestion des entrepôts automatisés, livraison par drones/robots), du commerce que du développement logiciel (vibe coding, débogage automatisé, tests). Elle pourra aussi s’insérer dans les domaines aussi fondamentaux que : la santé (diagnostics assistés), l’administration (traitement de dossiers, chatbots), la gestion urbaine (optimisation des transports, gestion de l’énergie), l’éducation (tutoriels personnalisés, correction automatisée).

Les experts du BIT considèrent que l’IA générative (ChatGPT, etc.) est surtout une menace pour les emplois administratifs peu qualifiés [3]. « 24% de leurs tâches sont hautement exposées, et 58% le sont moyennement » [4]. Ces postes étant majoritairement occupés par des femmes, il vient que le nombre de femmes risquant de perdre leur emploi administratif par suite de l’introduction de l’Intelligence Artificielle devrait être supérieur à celui des hommes.

Avec l’IA, il n’y aura pas seulement, au plan mondial, risque de suppression d’emplois. Il y aura risque, également, que les polarisations géographiques soient accrues.

Les analyses actuelles relatives à l’IA ne sont pas uniquement des analyses pessimistes. Selon Janine Berg (OIT), 10 à 13% des emplois mondiaux, soit environ 430 millions d’emplois, pourraient être « enrichis » grâce à l’IA, c’est-à-dire libérés des tâches répétitives au profit d’activités plus créatives ou plus complexes [5]. Ici les IA sont vues comme des outils qui accompagnent les travailleurs dans leurs missions. Cette transformation profiterait inégalement aux travailleurs concernés. En effet, les travailleurs peu qualifiés sont davantage exposés au chômage ou à la précarité que les autres. Par ailleurs, les gains de productivité risquent d’être captés par une élite techno-capitaliste de gros capitaux monopolistes, détentrice des technologies et ayant une connaissance de pointe en Intelligence Artificielle. A l’inverse d’une idée reçue les protocoles d’apprentissage des IA sont fermés au public et restent en grande partie soumis au secret industriel.

Il existe également une fracture de productivité entre les pays riches et les pays pauvres dont le manque d’infrastructures et de biens d’équipements sont des facteurs structurants. Paradoxalement, cette fracture est plutôt une protection relativement aux effets négatifs immédiats de l’Intelligence Artificielle. ‘‘Dans les pays à faibles revenus, il y a peu de chances que l’intelligence artificielle soit déployée. La technologie coûte cher, et il y a un manque d’infrastructures, avec un approvisionnement faible en électricité et une mauvaise connexion internet’’, détaille Janine Berg. En effet, en 2022, un tiers de la population mondiale n’avait pas internet. Par ailleurs, la structure du marché du travail dans les pays à faibles revenus les rend moins sensibles à l’automatisation. Dans ces pays, 0,4 % des métiers pourraient être remplacés par des bots (robots), face à 5,5 % dans les pays à revenus élevés » [6].

Cela dit, la protection par la pauvreté n’est pas une protection. Le problème à résoudre avec les pays pauvres, est de les aider à bénéficier de l’Intelligence Artificielle.

B Les coûts de l’Intelligence Artificielle, outil d’exploitation du travail

Si les IA permettent d’automatiser certaines tâches et de libérer du temps, elles ont pour fonction, dans des rapports capitalistes de production, de profiter avant tout aux détenteurs des moyens de production.

Un récent rapport de l’Organisation internationale du travail met en évidence comment « l’économie de plateformes » redéfinit les relations de travail en y intégrant les services des IA. [7] Ce processus contemporain prolonge la dynamique de démembrement du travail décrite dans Le Capital (Chap. XII - Division du travail et manufacture) : après avoir désincarné le métier de l’artisan, le capitalisme démembre l’employé de bureau. L’émergence du « travailleur du clic » dans ce qu’on appelle « l’économie de plateforme » actualise la figure du « travailleur partiel » [8] formulé par Marx (ibid, p. 380-381).

Dans sa nouvelle forme, le savoir-faire du travailleur administratif se divise en micro-tâches répétitives (identification d’images, transcription, modération de contenu, validation de données), dispersées aux quatre coins du monde via les plateformes numériques.

Ce rapport de l’OIT souligne que ces plateformes tendent à classer leurs « travailleurs partiels » comme travailleurs indépendants plutôt que comme salariés, les privant ainsi des protections sociales et du droit du travail traditionnel (« Like most digital labour platforms, the microtask platforms studied have chosen to classify their workers as self-employed, which has had the effect of depriving workers of the protections of labour and social security law » [9] ).

Sous couvert de volontariat ou de « travail participatif », le « crowdsourcing » (c’est-à-dire l’externalisation de micro-tâches à une foule de sous-traitants, par l’intermédiaire des plateformes), transforme l’ancienne activité de bureau en opérations externalisées et précarisées : « Crowdwork refers to the practice of outsourcing tasks traditionally performed by employees or contractors to a large group of people – a ‘crowd’ – through an open call on a digital platform. These tasks are typically broken down into smaller units, or ‘microtasks’, and workers are paid per task completed » [10]

Des plateformes telles que Amazon Mechanical Turk ou Clickworker exploitent ainsi une main-d’œuvre mondiale via des algorithmes d’IA, évitant les coûts et obligations légales des employeurs traditionnels. En 2017, selon l’OIT, seuls 35% des « crowdworkers » bénéficiaient d’un plan de retraite, avec un revenu médian de 2,16 USD/heure (incluant le temps non payé). Cette précarité est une actualisation des formes d’aliénation du producteur : le travailleur partiel online est déconnecté des fruits d’une production profitant aux consommateurs de travail - les plateformes et leurs clients.

L’absence de protections s’accompagne de mécanismes de management algorithmique permettant d’automatiser l’attribution des tâches, l’évaluation des résultats et le contrôle des paiements. Dans l’organisation du travail, les managers sont remplacés par des contremaitres informatiques opaques : 88% des « crowdworkers » auraient subi des rejets de tâches ou des non-paiements sans justification claire, ni recours face aux décisions automatisées.

C Les coûts de recherche.

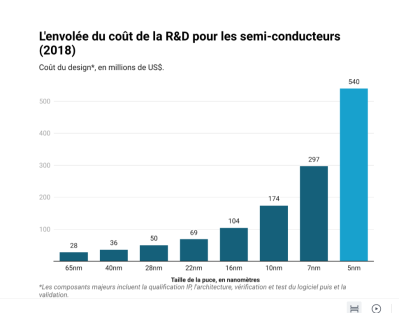

Il est clair que la révolution numérique, qui repose sur un développement considérable de la part de l’intelligence et des connaissances, nécessite un important budget recherche initial et sans doute aussi, un important budget recherche en continu. Le graphique ci-dessous est une illustration de la croissance des dépenses de recherche dans le domaine des semi-conducteurs.

Il semble que la Chine soit fortement dépendante de ses importations en semi-conducteurs. Le comportement « techno-nationaliste » de l’impérialisme nord-américain oblige votre pays à trouver des solutions à ce problème.

D Les coûts d’infrastructure

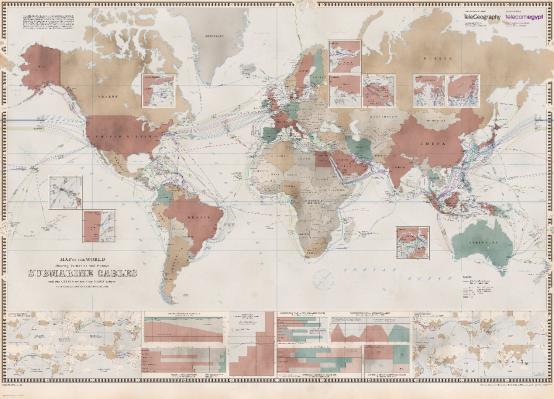

Selon une idée reçue, le monde de la communication serait relié par les airs. C’est complétement faux. Le prix exorbitant des solutions spatiales (comme Starlink, soit 26 milliards de dollars d’investissement) en rend l’usage marginal pour les flux intercontinentaux, commerciaux ou militaires.

Trois grands axes majeurs structurent la géographie numérique :

1 L’axe transatlantique (Londres-New York ou Europe-USA), héritier des premiers câbles télégraphiques de 1866 et des routes commerciales du coton et de la finance.

2 L’axe Europe-Asie, via Suez. Il reprend les tracés établis par l’Empire britannique pour relier ses comptoirs asiatiques à l’Europe.

3 L’axe transpacifique (USA-Japon-Chine) bien que marginal à l’ère télégraphique (seulement 2 câbles en 1914) est devenu l’épicentre du pouvoir économique contemporain. Son développement massif depuis les années 1990 reflète le basculement du centre de gravité économique vers l’Asie.

Sauf rupture technologique majeure en ce qui concerne les liaisons aériennes, la suprématie des liaisons sous-marines demeurera. La construction de ces infrastructures est réalisée par un cercle restreint d’acteurs. Les exigences techniques (maintenance en haute mer, durée de vie de 25 ans) et financières (coût de 200 à 700 millions d’euros par câble) créent une barrière durable à l’entrée. Cela dit, les coûts baissent (un câble coûtait 1,5 milliard dans les années 1990), et les capacités grandissent (un seul câble peut désormais transporter l’équivalent de 100 millions de vidéos 4K par seconde).

Les câbles sous-marins sont les artères invisibles du numérique, posées au fond des océans. Aujourd’hui, 99 % du trafic internet international transite par des câbles sous-marins en fibres optiques. En 2014, on comptait 263 câbles sous-marins actifs dans le monde. Selon Tele-Geography, leur nombre serait passé à 406 en 2020, puis à 529 en 2023, avec une projection à 600 en 2025, ce qui correspond à une croissance de 50 % en cinq ans, poussée en avant par la big data et l’explosion des besoins en données pour les Intelligences Artificielles .

E Les coûts de domination

Du coût de ces infrastructures, on passe aisément au pouvoir qu’elles permettent d’exercer. L’ampleur des coûts économiques permet des coûts de domination.

Les États-Unis sont reliés à plus de 50 câbles sous-marins. Plus un territoire dispose de connexions, plus il est protégé en cas de coupure. Disposer de nombreux câbles sous-marins permet à une puissance comme les États-Unis de sécuriser ses échanges numériques, de garantir une connectivité continue et de peser stratégiquement sur le contrôle des flux d’information mondiaux. Pour les usagers des pays riches en infrastructures, cela signifie un accès plus stable et plus rapide à Internet, car en cas de coupure d’un câble, le trafic est automatiquement redirigé vers d’autres routes disponibles, très souvent sans que les utilisateurs s’en aperçoivent.

Des capitaux monopolistes extrêmement puissants et nouveaux structurent ces activités. Les propriétaires historiques des câbles (British Telecom, Orange, AT&T) sont désormais relégués au rôle de sous-traitants des entreprises dites « Over The Top » (Netflix, Google, Meta, Microsoft, Amazon), ou OTT. Les OTT tendent à contrôler la propriété des câbles, réduisant les entreprises de télécommunication à n’être que des prestataires de services de maintenance (comme Orange Marine pour le câble 2Africa, de Meta) [11].

F Socialisme et réduction des coûts économiques et de domination

La Chine, Cuba ou le Venezuela développent des infrastructures numériques pour échapper à l’hégémonie occidentale. Plus de 80% des câbles sous-marins qui vont vers l’Amérique latine transitent par les Etats-Unis [12]. Sous le coup de sanctions américaines, Cuba et le Venezuela incarnent une résistance symbolique à l’hégémonie yankee. Leurs infrastructures numériques sont sous-développées et peu performantes. Le Venezuela dépend toujours des câbles transitant par des pays pro-américains, tandis que les équipements de Cuba sont dans des conditions encore plus alarmantes. Le câble ALBA-1, financé par Chavez pour relier le Venezuela à Cuba en contournant les Etats-Unis, est opérationnel depuis 2013 mais ses capacités sont médiocres et les réseaux terrestres sont de toutes façons sporadiques.

En butte aux châtiments américains, le « socialisme numérique » repose largement sur le soutien technologique chinois, seul capable de fournir équipements, systèmes de surveillance et connectivité, avec des data centers et des antennes. Des projets de câbles transocéaniques comme le Venezuela-China Cable ou un second câble Cuba-Venezuela, ont été annoncés dans les années 2010 mais sont au point mort. La Chine apparait aujourd’hui comme la locomotive d’une alternative « sud-sud » face à la puissance américaine mais ses priorités en matière de connectivité restent stratégiques avant d’être idéologiques. Pékin et ses entreprises privées privilégient les corridors Afrique-Asie-Europe dans le cadre de la Belt and Road Initiative plutôt que la constitution d’une contre société socialiste.

« Les acteurs privés chinois proposent des solutions de connectivité internationale à des prix inférieurs aux principaux concurrents du marché, comme c’est le cas du fabricant de câbles chinois Huaweï Marine qui a fourni la liaison Afrique-Amérique latine SAIL en 2018 ou d’autres opérateurs chinois seront également partie prenante des câbles à venir PEACE et Africa-1 » [13]. Ces initiatives contribuent à créer des routes numériques alternatives en connectant des territoires et populations marginalisées dans la zone Pacifique, en Afrique ou en Amérique Latine.

Les câbles tels que « PEACE » matérialisent la fracture technologique entre l’Est et l’Ouest. En reliant directement le Pakistan (Gwadar) à la France (Marseille) via Djibouti, sans passer par les hubs indiens ou singapouriens contrôlés par les US, la Chine construit une architecture parallèle où chaque atterrissage de câble correspond à un maillon de sa chaîne d’influence (base militaire à Djibouti, port en eau profonde au Pakistan).

La Chine a réussi à intégrer le club très fermé des champions technologiques, capables de fabriquer et de poser des câbles sous-marins. Ce marché de niche reste dominé par un petit nombre d’acteurs, issus d’anciennes puissances coloniales – États-Unis, Royaume-Uni, France, Japon – et vecteurs historiques des grandes routes télégraphiques. L’entrée des chinois dans ce petit cercle de compétences est à la fois une revanche symbolique et une nécessité stratégique pour Pékin, afin d’améliorer sa résilience à des rapports infrastructurels de plus en plus militarisés.

De plus, l’intégration de technologies de capteurs intelligents au sein de certains câbles sous-marins dits « smart », sont des atouts à la fois écologique et géopolitique. Ces dispositifs permettent de transformer les câbles en outils de surveillance de l’environnement sous-marin. En mesurant des variations infimes dans les signaux optiques, certains câbles peuvent détecter des phénomènes tels que des séismes, des glissements de terrain sous-marins ou encore des changements de température. Si ces technologies ne reposent pas nécessairement sur de l’IA, elles peuvent être couplées à des algorithmes d’analyse avancée - y compris du machine learning - pour interpréter les données en temps réel ou prédire certains événements. Cela ouvre des perspectives écologiques (alerte aux tsunamis, suivi climatique) mais aussi stratégiques, en fournissant une cartographie fine de zones océaniques sensibles.

Cette innovation, cependant, est toujours en phase expérimentale, ou demeure limitée à certains projets pilotes, en raison de son coût élevé et des enjeux qu’elle renferme concernant le contrôle et l’usage des données collectées.

Les équipements numériques demeurent partiellement dépendant de l’architecture héritée de l’époque impériale britannique. Singapour et Hong Kong étaient les anciens « hubs », ou nœuds, des câbles contrôlés par les colons. Ils concentrent encore aujourd’hui une large part du trafic entre la Chine et l’Asie du Sud-Est. On estime qu’environ 80 % de ce trafic transite par cet axe. Dans son effort de désencerclement, la Chine doit composer avec les capacités de nuisances des autorités américaines, qui bloquent les projets impliquant des acteurs chinois. Des responsables américains ont notamment mis en garde Meta et Google contre des risque de manipulation des câbles.

Sur le plan intérieur, Pékin, malgré l’existence de partenariats techniques avec des firmes occidentales, incite donc ses agents économiques à remplacer Google Cloud par Alibaba Cloud, ou à migrer vers des solutions locales.

G Les Coûts Écologiques de l’Intelligence Artificielle

Il faut aussi tenir compte des coûts écologiques et des enjeux concernant les ressources naturelles (consommation d’eau, énergie consommée par les « data centers », câbles abandonnés) [14]. Les câbles sont peu radioactifs. Par contre, les armateurs nécessaires à leur surveillance et à leur maintenance ont un impact sur le milieu naturel. Ces réseaux globaux soulèvent la question de savoir qui paiera le coût environnemental de la « dématérialisation » ?

L’empreinte carbone des data centers et des réseaux liés à l’utilisation massive de l’IA est considérable. « L’IA générative a multiplié par quatre notre objectif de neutralité carbone, mais nous redoublons d’efforts » a déclaré Brad Smith, Président de Microsoft [15]. A mesure que la vague de l’IA générative portées par les LLM s’impose, une critique de fond émerge contre son mode de développement technologique : celui d’une demande démesurée de paramètres, de données, d’énergie et de puissance de calcul, sans réelle réflexion sur le sens ou les limites de cette trajectoire. Cette course au gigantisme, soutenue par les grands acteurs du numérique, relève moins de la science que de l’outrance. Une autre voie est pourtant possible — et de plus en plus défendue. Elle rompt avec le fantasme d’un progrès proportionnel à la taille des modèles.

H Les coûts d’Investissement

Il existe des coûts d’infrastructure et des coûts d’investissements. Les ordinateurs, par exemple, sont des investissements. Les micro-processeurs sont des investissements. La mesure de ces coûts met en œuvre une méthodologie technique particulière [16]. En effet, le prix de ces produits évolue très rapidement, aujourd’hui à la baisse. Cette évolution sera d’autant plus forte et rapide que, selon des observateurs comme Edward Zitron, l’avenir de l’IA générative dépendra de la capacité des entreprises à réduire drastiquement les coûts de développement et d’exploitation. Très critique sur le modèle financier d’OpenAI et Anthropic, Edward Zitron a introduit le concept de « Subprime AI Crisis » pour pointer du doigt les conséquences possibles d’une bulle spéculative alimentée par le modèle de rentabilité des IA génératives dominantes en Occident [17]. Comment tenir compte de ces évolutions dans les comptabilités ?

I Les coûts culturels

La Révolution en cours transforme le travail et cette transformation du travail agit et agira de plus en plus sur les hommes. Il ne faut pas craindre cette transformation. Elle est normale. Depuis que les hommes existent en tant qu’espèce, ils ont évolué par le travail. De plus, il est normal que des machines fassent un meilleur travail que les hommes. Les machines sont faites pour ça.

Cela étant dit, il ne faut peut-être pas sous-estimer les effets pervers sur l’esprit humain des transformations en cours. Les progrès envisageables de la robotique vont certainement conduire un certain nombre d’êtres humains à confondre les robots et les hommes. Déjà, nous pouvons expérimenter personnellement le caractère spectaculaire de ce que produisent des instruments tels que Kimi, Doubao, Deepseek, ou Wenxiaoyan (Baidu). Mais ces instruments ne sont pas des être humains. Ce sont des instruments, aussi performants soient-ils. C’est pourquoi on dit que l’Intelligence Artificielle actuelle est générative mais qu’elle n’est pas créative.

Dans le domaine culturel, plusieurs questions sont aujourd’hui posées à propos de l’IA. La première est la possibilité de diffuser de fausses informations [18]. Il peut s’agir également de mener une guerre de l’information [19]. Cela concerne aussi la santé mentale des enfants [20]. Les IA impliquent donc une confiance dans le corpus de données et une capacité de contrôle des technologies propriétaires qui diffusent vers la société civile et le monde professionnel, une forme de ligne éditoriale.

J Les Coûts de Destruction et de Guerre

Le capitalisme est, depuis un siècle, devenu l’impérialisme, et l’impérialisme a produit deux guerres mondiales ainsi qu’un très grand nombre d’autres conflits, aussi meurtriers les uns que les autres. Pour ce système, ce qui importe est de garder le pouvoir au niveau mondial de façon à maintenir par la force des rapports sociaux de production dépassés. L’IA et tout ce que la Révolution Numérique peut engendrer pour améliorer « les armements » est donc l’objet, dans le domaine de la guerre, d’une application au moins aussi importante que dans le domaine civil. On peut penser qu’une guerre aussi absurde que celle menée en Ukraine contre la Russie a eu en partie lieu pour être un champ d’expérimentation de ces nouvelles technologies. « Les organismes militaires du monde entier utilisent de plus en plus les technologies de l’intelligence artificielle pour améliorer leurs capacités opérationnelles, leurs processus décisionnels et leur efficacité globale. » [21] Emblème de la redéfinition des structures militaires sous l’impulsion de l’IA, les couts annuels de la destruction réservés aux drones ont été multipliés par 20 entre 1990 et 2017, passant de 300 millions à 6 milliards de dollars par an au niveau mondial [22]. En 2022, les dépenses militaires consacrées aux différents segments IA étaient évaluées à 8,4 milliards de dollars en 2022 [23] et à 10,4 milliards en 2024 [24]. Soit une croissance de 24% en 2 ans.

Le « modèle du monde » que dégage les ordinateurs et les algorithmes d’apprentissage automatique se doivent au minimum de réduire les erreurs, le temps de prise de décision et d’améliorer les capacités de coordination humaines. Des fonctions critiques comme le ciblage, la conduite d’opérations (essaim de drones, missiles intelligents), le renseignement en temps réel et la diffusion d’actions psychologiques (guerre cognitive pour démoraliser l’adversaire ou conquérir l’opinion sur les réseaux sociaux) sont augmentées par les applications IA. Ce processus participe à une redéfinition profonde de la guerre moderne qui hybride les sphères militaire, civile, numérique et industrielle, dans ce qui est parfois désigné sous le label d’hyper-guerre [25] (notion Made in US Navy) ou de « guerre hors limites » [26] (notion Made in Armée Populaire de Chine).

K Les Coûts de Formation

Enfin, on ne saurait lister les coûts relatifs à l’IA sans reconsidérer les dépenses nécessaires de formation des jeunes générations à la Révolution Numérique. Ce domaine est quasiment absent de la littérature car il ne relève pas du marché. C’est pourtant un aspect très important du processus de socialisation accompagnant le développement de la Révolution numérique.

Au terme de cette énumération de divers coûts engendrés par l’IA, on a une idée certainement non exhaustive, de cet outil ainsi que des problèmes soulevés par son développement, des craintes et des espoirs qu’il engendre. Après cet examen, on comprend que l’IA puisse engendrer le meilleur et le pire. Mais cette éventualité reste indéterminée.

Pour essayer de lever l’indétermination, il faut partir du constat qu’aujourd’hui, l’Intelligence Artificielle repose sur l’accroissement infini du nombre de données. L’hypothèse sous-jacente au développement actuel de la Révolution Numérique est que, plus le nombre de données disponibles sera grand et meilleurs seront les résultats obtenus. En réalité, nous n’en savons rien. Il est possible, comme certains le pensent, que la course à la quantité d’informations, par la mise à l’échelle des modèles d’IA, en s’appuyant sur toujours plus de données (big data), conduisent à une impasse [27].

Cette éventualité dépasse le cadre de cet exposé. Mais c’est aujourd’hui dans le contexte où la quantité d’information serait décisive des progrès à venir, que la quasi-totalité des chercheurs réfléchissent théoriquement à l’avenir de la Révolution Numérique. Ils réfléchissent de cette manière parce le grand capital impliqué dans cette révolution réfléchit ainsi.

Telle est donc l’hypothèse sous-jacente à la suite de cet exposé. Nous allons, sous cette hypothèse, expliquer comment la Révolution Numérique et sa branche IA sont aujourd’hui situés dans les rapports sociaux capitalistes, des rapports sociaux qui, soit dit en passant, sont complétement dominés par les capitaux monopolistes nord-américains.

« l’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte de classes »

« l’histoire de toute société jusqu’à nos jours est l’histoire de la lutte de classes »

(2002) Lenin (requiem), texte de B. Brecht, musique de H. Eisler

(2002) Lenin (requiem), texte de B. Brecht, musique de H. Eisler